もう真昼間だというのに、どこかでからすの声が聞こえる。ゴミ箱でもあさっているのだろうか? 町の外れに控える、廃ビルの群れ。通称、中野ボンマルシェ。かつて、セレブたちの牙城だったそれは、バブルの崩壊、長引く不況のあおりを受け、テキ屋、バタ屋、ホームレス、そして、近年増加したオタクの魔窟と化していた。

迷宮と化したビル郡の中に、まるで雑草のようにある、いつ取り壊されてもおかしくないテナント。たて看板には、「激安アダルトDVD」「大人の盗聴器販売」などの文字が躍る。

その中に、妙な看板があった。いや、「ピンク映画・萌芽堂」と書いてあるところを無理やりペンキで消して、その上に紙を張ってあるのだ。

「メイド喫茶、フーズ・ハニイ」、そこにはそう書かれていたが・・・・。

「氏ねヴァカ。おまいら接客マナー原始人からやり直せ。」

いっつも同じ柄を着ているであろう、二の腕がシャツにぴちぴちなデブオタクは、そう叫ぶと、乱暴にドアを開けた。

「申し訳ございません。ご主人様ぁ。」

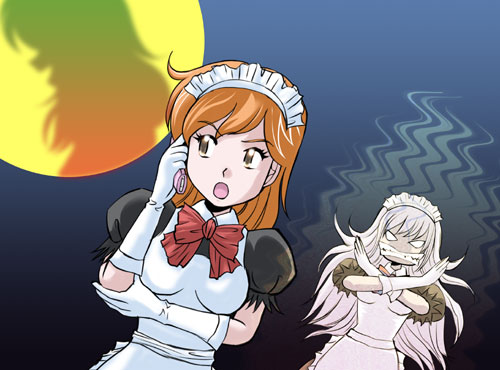

ドアの手前で、二人のメイドがぺこぺこと頭を下げている。

そのうち一人は、セミロングの髪の端を、アクセントで赤く染めている、子犬を思わせる女の子なんだが、問題はもう一人のほう。

でかすぎるのだ。身長は180ぐらいあろうか? 手入れが不十分な銀色のロングヘアには、かすかに寝癖がついている。しかも、目が金色で、なんとなく猫を思わせる瞳をしている。また、かすかに空けられた口からは、伸びた犬歯が覗いている。確かに、例えば「喧嘩一代」とか刺繍入り特攻服を着せたら、とても似合うかもしれない。しかし、メイドをやるということに対しては、致死的な破壊力を持つ少女だった。

「くそっ! 上のメイドカフェで萌えなおすにゅ! 」

「あ、だめ。そこのメイド喫茶撤退しちゃって・・・。上にはもう、アダルトソフトショップしかねぇ・・・いや、ごさいませんが・・・。」

長身の少女が、どもりながら答えた。敬語を使うのが苦手なんだろうか?

オタクは、もう目から殺人ビームを出さんばかりにこっちをにらんだ。慌てて二人は、こめつきばったを再開した。そして、乱暴にドアを蹴り飛ばした。

「ちっ! 」

客の姿が見えなくなって、大娘は椅子が壊れんほどの勢いで思いっきり腰掛けた。足を組んで、煙草をふかし始める。

「やっぱり、オレ、この仕事向いてねぇよ。さっきのオタク、コーヒーいっぱいで一日粘るつもりだったんだぜ。」

「また床に灰を落とす! 誰が掃除すると思ってるんです? 煙草は止めてくださいよ! ましろさん! 」

愛らしい子犬のような少女に言われて、ましろと呼ばれたデカ娘は煙草をコーヒーに突っ込む。

「あ、まずい。オレが飲もうと思っていたコーヒーに。コーヒー入れてよ。マオちゃん。」

マオ、だまって真白の前に100円をたたきつける。

「何よ、これ。」

「自分で買いに行ったらどうですか? ここのコーヒーは、実は缶コーヒー入れてるだけでしょ。」

ましろ、しばらく100円を見つめていたが。

「20円たらねー。」

マオは本気で後悔した。というか、この店は、マオを除くと、ましろ一人しか店員がいないのだ。天啓は三度形を変えて訪れるというけど、これは第一の天啓だろう。もちろん「この店を選ぶことは、人生においての失敗である」という。

テーブルに眼を戻す。そこには、オムライスがおかれている。

「あのですね。ましろさん。このオムライスの設定は分かってますか? 」

「あー、そだなー。粗忽でどじっ子、だけどその影からけなげさが漂ってくる妹が作った手料理、ってンだろ? 」

「じゃ、これは何? 」

マオが指差したところには、オムライスと言うよりも、事故にあって血まみれになった小動物みたいなオムライスがあった。

「だから、こう、目の中からラヴ光線が出るようなウインクをしながら、『てへっ、あたしが作ったんだよ。おにいちゃん。』って言えばよかったんだろ?

実際、そうしたじゃないか? 」

「ケチャップで『おにいちゃんへ』って書くのに、わざわざケチャップのビン握りつぶして、それをぶちまける人はいないですよっ! おまけに笑い声、壊れた地球外生命体みたいな裏声で『あだじがづくっだんだよ、ぎひひひひひっ』は無いじゃないですか。

ご主人様、ドン引きしてたじゃないですか!!!

つか、客にケチャップかかってたじゃないですか。」

「そういえば、道頓堀の食い倒れ人形。大丈夫かなぁ。」

遠い目をするましろ。マオは勝手に腰のシルバーガンXに伸びる手を左手で必死に抑える。

「ごまかさないでください! ましろさん! そうでなくても、先週から家賃たまってるんでしょ? 」

ほんとに不安になってたときに、電話がなった。ましろがそれに手を伸ばす。

マオは慌てて電話を取った。なぜならばましろはたいてい出ないし、出ても「はい、こちら火葬場ですが。」などとろくでもないことばかり言うのだった。

取りそこなったましろが、手持ち無沙汰で手をパクパクさせるのを尻目に、マオは電話口に言った。

「はい、フーズ・ハニイです。」

「あの・・・そちらは、メイドの出張サービス、やってますか? 」

慌てて、ましろが、両腕をクロスさせて×を出す。首なんか水にぬれた猫のようにぶるぶるふりまくっている。もちろん、本当にその手のサービスをやってないからじゃない。面倒くさいからだ。

「もちろん! 真心と安心のメイドサービス、フーズ・ハニイは、いつ、どこでも、どんなときでも、真心込めてめいっぱいご主人様にご奉仕します! 」

「そう・・・。そうですか・・・。」

心なしか電話の向こうで、くすくすと陰にこもった笑い声が聞こえたような気がした。

「あの、一千万いりません? 」

「は? 」

マオは首をかしげた。春先には、この手のやからが多いとは聞くけど、もう、季節は初夏になっていた。いつのまにか寄ってきたましろが、スピーカーボタンを押した。

「・・・いえ、お金はいりませんか? と聞いたのですが・・・。そうですね。かける場所を間違えたのかもしれませんね。」

おそらくそうでしょう。マオは切ろうとした。いや、まともな常識を持っている人なら、10人が10人、そうするはずだった。しかし、マオの横にいる「変態」は違った。

マオの手から電話を奪い取って、ましろが会話を引き継ぐ。

「ちょっとごめんよ。さっきから横で耳をはさんでたんだ。俺の耳がおかしくなったんじゃなきゃ、アンタはこう言った。『一千万、いらないか』って。それは確かかい?

」

「ええ。確かにそういいましたわ。」

話の相手が突然変わったのに、「あなたは誰? 」とも聞かずに、向こうはささやいた。まるで暗い歌でも、口ずさむように。

「質問は二つ。一つ。その金の正体は? 二つ。どうして『俺たち』なんだい? 三つ。アンタ誰? 」

「質問が増えてる。しかも、一つはこう聞きなおすべきね。一つ、俺たちがその金を手に入れるのに、リスクはどれくらいか?

そうね・・・。それなりにリスクを負うだろうけど、少なくとも『まともに』一千万手に入れようとするよりかは大分マシ、くらいのリスクね。

そうそう、念のために言っておくけど、あなたの手に入った一千万は、あなた方が全部もらっていいわよ。要するに、お使いをしにいく目的物が、ダイレクトに報酬なの。自由にお使いなさいな。」

「正直なんだね。」

「だって、こっちがノーリターンなのに、そっちもノーリスクって言い切れば、そっちの方が怪しいんじゃなくって? 少なくとも、あなたは、そういったとたんに、この電話を切る。そんなにおいがするわ・・・。」

「お金をくれてやる趣味なら、ユニセフにでも電話したらどうよ? 」

「無駄口をたたくのはよしましょう。そう思ってるなら、あなたはもう電話を切ってるはずだわ。さっきの質問、肝心なとこが抜けてる。どこのどいつから、どうやって金を受け取ればいいんだ?

簡単よ。向こうの玄関をたたいて、一千万受け取りにきました、って言えば、喜んで向こうは持ってきてくれるわ。」

そして、電話の主は相手の住所を詳しく教え、そして電話は切れる。

|