| Rising Red 〜G-fix

Get Going!〜 ニシガハチ様 作 |

|||||||

| scene3.Decision to Fight! 3-2 | |||||||

舌打ちをする恵の隙を狙い、怪物の足に巻かれていた触手が伸びる。 地面から斜めに突き出した触手の直撃をボディに受け、G−fixの体が後方へ吹き飛ばされる。 生身の人間であれば確実にその身を貫かれていただろう。 だが、G−fixの身体にダメージを与えるには十分な威力であった。 すかさず腕の触手が彼女を追撃せんと空中に投げ出されるが、それより早く体勢を立て直していたG−fixは、 手にしていた<デュアルロッド>で触手の追撃を払いのける。 だが、「ヘレン」の追撃はそれだけではなかった。 G−fixの着地を見計らって、膨らませた額の管から黒い固まりを吐き出す。 着地してすぐに蛸女のさらなる追撃を察知したG−fixは、その黒い固まりを横っ跳びに避ける。 しかしこの一瞬、彼女の頭からはある重要な事実が欠如していた。 それは―――彼女の後ろには守らねばならぬ存在がいることだった。 「しまった!」 彼女が後悔の言葉を口にした時にはもう、「ヘレン」の吐き出した黒い固まりは地面に着弾していた。 粘りけのある黒い液体のようなもの―――端的に表現するならば「墨」が、 先ほどG−fixが横たえた少女の母親の体にぶちまけられ、辺りの地面と同じく彼女の体を真っ黒に染める。 G−fixは激しい後悔の念に駆られながらも、なす術もなく敵の次の攻撃に備える。 だが目の前の彼女は攻撃をしかけてこようとはせず、ただ体に絡みつく触手を蠢かせ相変わらずの意志の汲み取れない笑みを唇に浮かべている。 奇妙に思うG−fixの視界の隅で、黒い影がゆっくりと動いた。 それは文字どおり「黒い」人影であった。 先ほど地面を黒く染め上げた「墨」の中から、女性の体がまるで映画に出てくる「生ける屍(リビング・デッド)」のごとく、 ぎこちない動きで立ち上がろうとしていた。 「なっ……」 気がつけば、辺りを同じような10数体の「黒い影法師」が取り囲むように、彼女に近づきつつあった。  |

|||||||

| その頃、G−fixと蛸女の戦闘を、その戦場である交差点近くの高層ビルの遙か高みから2人の女性が見下ろしていた。

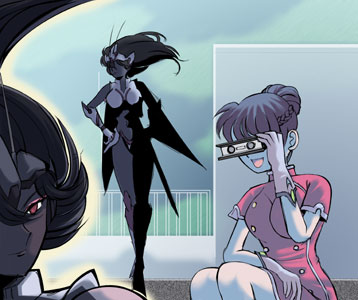

そのうちの1人は、紫がかったシルバーに輝くアーマーを身につけ、腕を組んで立っている。 そのアーマーは彼女の体の必要最低限の部分を覆うもので、透き通るような白い肌があちこち露になっている。 顔に浮かぶ表情は研ぎ澄まされたナイフのように、冷たい空気を纏っているのがわかる。 それは恵を―――G−fixを見つめる視線もまた同じだ。 神話に出てくるメドゥーサはその目で見る者をすべて石に変えてしまうが、彼女の視線に射抜かれた者は心まで凍り付いてしまうだろう。 その足元では、まだ少女と言っても差し支えない幼い印象を与える、髪を団子状に結わえた女性が 屋上の縁に腰掛けて小型のオペラグラスのようなものを覗いている。 彼女は退屈な様子で、スリットの入った中華風スカートからすらりと伸びる両足をぶらぶらさせている。  「どう、クィンス。<裏切り者>の様子は?」 立っている女が言う。その言葉もまた聞く者の背筋を凍えさせるほどに冷たい。 だがクィンスと呼ばれた少女は、それに怖じる素振りさえ見せず暢気な口調で答える。 「ぜんぜんダメダメですぅ〜。あの女がシルヴィー様だったなんて、ぶっちゃけありえないですぅ……」 女もまた、感情の起伏の激しいクィンスの口調を気にすることなく続ける。 「まったく見るに耐えないものね……予定通りこの場で処分するわ」 一片の慈悲のかけらもない彼女の言葉にクィンスはオペラグラスを顔から外し、唇を突き出した不満の表情で女を見上げる。 「えぇ〜……いくら許可が出ているとはいえ、いざとなると少し残念な気がしますぅ〜」 「何?私では不満?」 変わらぬ冷たい表情で、女はクィンスを見下ろす。 「……い、いえ、そんなことありませんよぉ〜」 クィンスは自分の失言を咎められた気がしたのか、フルフルと首を横に振りながら慌てた様子で否定する。 「フッ、正直ね。……そんなところがまた可愛いわ」 女がふと冷たい表情を緩める。それを見たクィンスも照れたように顔をほころばせた。 「……その代わり、といっては何だけど、可愛いあなたのために別の土産を持って帰ってあげるわ」 「え?」 「あれを見なさい」 女はクィンスの肩に手を置き、もう片方の手でG−fixと「ヘレン」の戦場から少し離れたある一角を指差す。 クィンスはそれを追いかけるように再びオペラグラスを覗き込む。 「あっ、あれは!」 「そう……X-fixの科学者、柊由美子……」 女の指摘の通り、片手でノートパソコンを操り、もう片手で携帯電話を耳に当てて何事かを話している由美子の姿がそこにあった。 「あれが、私の愛しいシルヴィー様を奪ったにっくき女ってわけですね。オノレ……コノウラミハラサデオクベキカァッ!」 クィンスがメラメラと恨みの念を燃やし始める様子に、女は僅かに気圧されながらも彼女をなだめるように言う。 「落ち着きなさい、あなたの気持ちもわからなくもないわ。だけど、『彼女には別の利用価値がある』……「総統」が仰っていたの」 「?」 「私にもあの御方の真意は測りかねるが……ある程度ならお前の望みも許してくれるはず。私からも頼んであげるわ……」 女の言葉で、クィンスの表情が雲間に差し込んだ日の光のようにぱぁっと明るくなる。 その表情には嬉しさの他に―――いたずらを思いついた子供のような、邪知を隠し切れない様子の笑みが浮かんでいた。 「さてと、そろそろ<裏切り者>を処分しにいかなくては……もしもの時は援護を頼むわよ」 「いってらっしゃ〜い。気をつけてくださいねぇ〜」 次の瞬間女の姿は消え、あとには彼女を見送るように笑顔で小さく手を振るクィンスだけが一人残された。 |

|