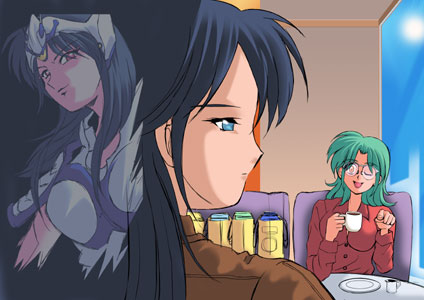

ピークを過ぎた昼下がりのコーヒーショップの店内には、恵と由美子以外には2、3組の客の姿があるだけだった。

「ふぃーっ、重かったー」

息をつきながら由美子が手にしていた荷物を椅子の上に置くと、その重みで椅子のクッションが深々と沈み込む。

「……」

続いて恵も同じように両手の荷物を椅子の上に置く。 クッションの沈み具合からその荷物が由美子のものより重いことがわかるが、恵は何一つ疲れた様子を見せてはいない。

……そんな荷物を「両手に」抱えていたにも関わらずだ。

「手伝いって……こんなことですか……?」

両手の荷物を下ろし自らも座席に腰掛けながら恵はぼやくように呟いた。

「こんなこと、とは失礼ね。せっかくのたまのオフなんだから…」

2人が抱えていた荷物の中には、溢れんばかりの本や雑誌類でぎっしりだった。 その手の知識が無い者が読めばたちまち目眩を覚えてしまいそうな機械工学や科学の専門書があるかと思えば、

由美子や恵のような若い女性向けのファッション雑誌や、少し前に世間で話題になったハードカバーの小説もある。

そして、荷物の大半を占めていたのは―――多岐のジャンルに渡る漫画の単行本だった。

先に訪れた書店で、ここ数カ月のうちに発売された漫画の新刊を次々と手にとっていく由美子の姿を見て以来、

恵はすっかり言葉を失っていた。

「意外だったかしら、私が漫画好きだなんて?」

疲れではなく呆れからくる沈んだ表情でコーヒーを啜る恵を見て、由美子は言った。

「い、いえ……そんな……」

不意をつかれた言葉の投げかけに、恵は慌てて言葉を繕おうとした。

そんな恵の仕草を見ながら由美子は、くすりと微笑む。

「恵……近頃どうしたの?今日だってあれくらいのトライアルなら、難なく成功してるはずよ」

由美子はコーヒーにミルクを入れながら尋ねる。

「さては、何か悩みでもあるわね?何でも話してみなさい。なんてったって私は、あなたの「保護者」なんだから」

いたずらっぽく片目をつむり、人差し指を立てて恵を指さす由美子。

しばらくの間の後、恵はぽつりと話し始めた。

「私は……私は何のために「G−fix」として戦ってるんでしょうか?」

「ん?何のため、って?」

「私……最近何だかおかしいんです……私の中にもう一人の私が……まるで自分じゃない自分がいるみたいで……」

沈痛な恵の口調を、由美子はおし黙ったまま聞いている。

その原因は由美子が一番よく知っていた。

いや、由美子だけでなくこの<プロジェクトG−fix>に関わる者なら、恵本人を除く全員がその秘密を共有していた。

秘密結社SSB―――

近年多発するテロ・暗殺・拉致・無差別殺人・麻薬や兵器の密造といった犯罪の陰に見え隠れするその名は、

現代の平和を脅かす脅威の代名詞と化していた。

かつて『紫妖華(ハイドレインジア)のシルヴィー』と呼ばれた朝霧恵は、

「総統」なる謎に包まれた絶対存在に忠誠を誓うSSBの改造人間の一人として、その数々の悪事に加担していたのだった。

だがある作戦任務中に、彼女はちょっとしたミスからSSBに対抗する政府組織・X-fixの手に落ちてしまう。

自らの迂闊さを呪いながら、恵の中にあるシルヴィーとしての記憶はその時点で途切れることになる。

再び目覚めた時、彼女には朝霧恵という女性の人格と、SSBによって造り替えられてしまった人ならざる肉体だけが残されていた。

そして意識を取り戻した恵が最初に知覚したものは、疲労に眠りこけながらも自分の右手を包んでくれている温もりだった。

それが―――恵と由美子の最初の出会いとなった。

―――幸か不幸か、現在の恵には自分がシルヴィーであったという記憶はない。

SSBの改造手術により恵の脳内に埋め込まれた、通称<ブラックボックス>と呼ばれる機関。

それは、脳の普段使用されていない部分に刺激を与えることにより、恵の肉体から超人的な能力を引き出すとともに、

彼女の人格部分を司る役目を果たしていた。

すなわち、シルヴィーとしての彼女がそこに詰め込まれているといっていい。

由美子たちの尽力により、恵にかけられたSSBの呪縛を解くことはできたものの、

この<ブラックボックス>だけは無理に取り外そうとすると脳内の大事な機関を傷つけてしまう恐れがあるため、

今もなおそのままにされているのだった。

恵が現在認識している基本的な人格と記憶は、この<ブラックボックス>を解析・サルベージ作業を経て再構築されたものである。

しかし、この作業中に誤ってシルヴィーの人格が目覚めかけてしまうというアクシデントが発生したため、作業は急遽中止。

辛うじて得られた情報は断片的だったため恵には、自分がシルヴィーに改造される以前の「朝霧 恵」としての記憶はほとんど残っておらず、

本人にはとある事故の後遺症で記憶喪失になってしまった、ということにされている。

<ブラックボックス>には通常、プログラムによるプロテクトがかけられているため、

恵がシルヴィーだったという記憶の封印は保たれている。

だが、G−fixに変身している間は他の機能との関係上プロテクトが10分しかもたなくなるため、

実質これがG−fixとしての活動限界となっている。

「夢の中やふっと気を抜いた時に、そのもう一人の自分が囁くんです。自分は取り返しのつかないことをしてきたんだ、

血塗られた手ではその力を使う資格は無いんだ、って……」

恵は肩を落とし俯き加減に話す。

その様子を見ていると、由美子は自分の良心が痛むのを感じるのだった。

|