| Rising Red 〜G-fix

Get Going!〜 ニシガハチ様 作 |

|||||||

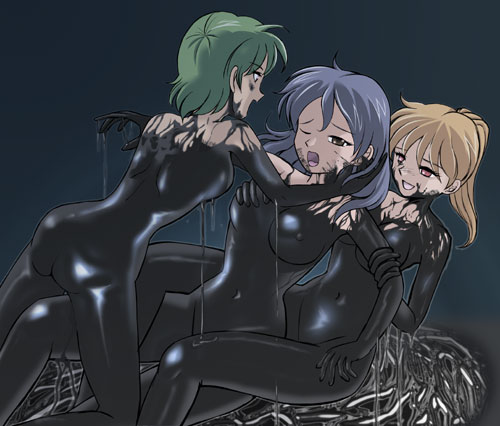

| scene2-EX.Paint it Black 1-2 | |||||||

思わず呼びかけた私の声を中途半端に途切れさせてしまうほど、今の尚美先輩の表情は、いつものそれとは大きく違っていた。 どんな危険な任務にも恐れることなく勇気で立ち向かう凛としていた瞳は、魂を抜かれてしまったかのようにどんよりと澱み、 厳しく、そして時に優しく私たちを導く言葉を発していた薄紅色のルージュを引いた唇は、頬の筋肉が弛緩したようにぼんやりと開かれている。 蛸女に導かれるまま顔を上げ私の存在に気づいた時、それまで表情というものが一切抜け落ちてしまっていたその顔が 薄暗い部屋に灯りをつけたときのように一気に明るさを帯びていく。 それは、普段では見たこともない、妖しい色を湛えたゾッとするような先輩の笑顔だった。 彼女たちの体を支えていた触手はいつの間にか解き放たれ、尚美先輩ともう1人の女性の背中を軽く押す。 その衝撃で、いまだ全身が脱力しきっているかのような2人の体は、覚束ない足取りで前方へとよろよろと歩み出た。 だが、2、3歩進んだところで限界に達してしまったのか、尚美先輩の体がグラリと前のめりに倒れかける。 「……先輩っ!」 その瞬間、それまでビクとも動かなかった私の足が、収縮していたバネが一気に伸びるように、私の体を前へと弾き出していた。 「あふぅ……」 間一髪、地面に倒れこむ前に黒く染まった先輩の体を私が抱きとめると、先輩の口から吐息のような声が漏れる。 先輩の体に付着していた液体が私の制服に付着したが、そんなことをもはや気にかけている場合ではなかった。 「先輩っ……尚美先輩っ!しっかりしてください!大丈夫ですか!?」 両足と同じく、恐怖から解放された私の口が、尚美先輩の安否を気遣う言葉を自然に紡ぎ出していく。 「ア……アァ……、チ……チヒ、ロ……?」 途切れ途切れの言葉によって先輩の口から発せられたのは確かに私の名前だった。 「そうです!私です!私のことがわかりますか、先輩?」 「ア……ア……アゥ……ア……、チヒ……チヒロ……」 錯乱しているのだろうか、呻くような短い言葉と私の名前以外は出てこないようだ。 「ごめんなさい、先輩。逃げろって言われてましたが、思わず助けに来ちゃいました……」 「チ……チヒ、ロ…………ア、アゥ、ア、ア…………」 相変わらずまともな言葉の出てこない尚美先輩の体を、いつの間にか私の両腕はぎゅっと抱きしめていた。 「ア……アァ……チヒ……ロ……、ウレシイ……ワ…………」 「何言ってるんですか、先輩?水臭いですよ?」 「チガウノ…………チヒロガ……アナタノホウカラキテクレテ……ウレシイワ……」 「えっ?」 はっきりとした、けれど抑揚のない尚美先輩の言葉の真意を量りかねて思わず聞き返すのと同時に、私の体のあちこちが熱を帯びていくのを感じていた。 (えぇっ!?) 最も熱さを感じているのは、背中―――そこには、先輩の両腕が回されていた。 やがて焦げるような臭いともに、私は熱さを直に肌で感じ取るようになっていった。 (ふ、服が燃え……いや、溶けてるの?) 気がつくと、倒れこむ先輩を抱きとめた時に黒く汚れた部分も熱を帯び、 X-fixから支給された制服はゆっくりとただの布片へと形を変え始めていた。 「あ、熱い!は、離してください、先輩!」 全身のいたるところに生じる焼けるような鋭い痛みから逃れようと、私は思わず先輩の体を突き放そうとしたが 背中に回された彼女の両腕はがっちりと、それでいて効率よく服を溶かすためか撫で回すように絶え間なく動き続けていた。 「ウフフ……サイショハチョットアツイケド、ダンダンオサマッテクルワ……」 耳元で囁く尚美先輩の声を聞きながら、私は背後に人の気配を感じていた。 「キャッ!」 振り向いて確認するよりも早く、その人物は私の両脇から腕を潜り込ませてきた。 その黒い2本の腕は、決して人に自慢できるほどのものではない私の胸へと忍び寄ると、先輩と同じようにまだ残っている着衣を黒く染め上げ始めた。 「あなたはっ?」 目線だけを後ろにやって確認すると、それは先ほど尚美先輩と一緒にいた女性だった。 その顔にも今は、ニタリとした妖しい笑みが浮かべられている。 「あっ……やめっ……離してっ!」 私は体をよじって逃れようと必死の抵抗を試みたが、2人は私の声など届いていないかのように 一心不乱に私の体を前と後ろから挟み込んでまさぐり続けている。  ------------------------------------------------------------------------------------- 「「ウフフフフ…………」」 首から下を真っ黒に染め上げた2人の女性の囁くように笑う声が、前後からサラウンドで私の耳に飛び込んでくる。 もう何分ぐらいこうして2人の間に挟みこまれているのだろう。 10分……? 30分…………? 1時間………………? いや、実際にはそんなに経っていないのかもしれないが、とにかく私の頭の中からは時間に対する正確な感覚が失われ始めてきていた。 突然立ち上がって急性の貧血になってしまったかのように、頭の芯からボーっとなってしまっている。 その原因は、もはや着衣のほとんどを失い裸同然になってしまった私の肌の上を滑る4本の黒い腕。 彼女のたちの掌が私の肌の上を通り過ぎるたびに、真っ白な半紙に墨で文字を書くように私の肌が黒く染まっていく。 と同時に、肌の上から私の神経へ―――神経から脳へ―――微弱な電気を流され続けるような痺れが伝わってくるのがわかる。 それが浜辺に打ち寄せる波のように私の頭の奥へと絶え間なく襲い掛かってくるのだ。 最初は熱過ぎるほどに感じられた2人の愛撫も、今では温めの湯船の中にいるような心地よい刺激へと変わっている。 もはや2人から逃げ出そうという気持ちよりも、この心地よさをいつまでも受け入れていたいという気持ちの方が強かった。 「も……もっとぉ……もっと、私を黒くしてぇ……」 そう、2人によって黒く染め上げられることでこの快感が得られるというのなら、私は迷うことなく2人に懇願するほかなかった。 「ウフフフ……コノママジャタラナクナッチャウカラ、「マスター」ニオネガシナイトネ……」 その言葉を待っていたかのように、怪物――― ―――いいえ、今私たちを気持ちよくしてくれているこの黒い液体を与えてくださった「マスター」が いつの間にか私たちの近くまで来ていた。 「サァ、チヒロ……アナタモ「マスター」ニ、スミズミマデカワイガッテモラウトイイワ……」 2人が腕を解き放つと同時に、私はフラフラと前に歩み出たところでバランスを崩して前のめりに倒れこみ、 地面に両膝をついてしまう。 そして、そのままの姿勢で見上げると―――そこには「マスター」が私を見下ろす格好で立っていた。 「あ……あぁ……」 (かけて……かけて……かけて……私に……「黒いの」……たっぷりかけてください……) 私が私の願いを口にするより早く、「マスター」はコクリと頷くと頭についた管を膨らませた。 次の瞬間―――すでに九割がた黒く染まっていた私の体は、完全なる闇の衣に包まれていた。 続いて訪れる、先ほどの尚美先輩たちの腕とは比べ物にならないくらいの遥かに心地よい刺激。 それが、「マスター」の触手によるものだと気づくのに時間はかからなかった。 「あ……あ……ああぁっ……」 私の体に新たに浴びせられた黒い液体をのばすように、「マスター」の触手が肌の上を通り過ぎていく。 その際、触手についている吸盤が肌に吸い付いては離れ、離れては吸い付くのを繰り返す。 人ならざるものであるがゆえに施すことができるこの特殊で奇妙な感覚に、私はただただ溺れていくしかなかった。 「?」 そんな快感の波が突如ピタリと止んでしまう。 私は快感の余波に身を震わせながら、「マスター」による次の施しを待ちきれなくて立ち上がろうとした私の肩を、背後から誰かが掴んだ。 「ウフフフフ……」 「あ……先輩……」 「『スミズミマデ』ッテイッタデショ……ホンバンハコレカラヨ……」 そう囁くや否や、先輩は私の肩にグッと体重をかけ、私は「マスター」の施しのせいもあって力なくその場にへたり込んでしまう。 「ウフフフフ……サァ、アシヲヒライテ……」 一緒にその場にしゃがみ込んだ尚美先輩が、背後から私の両膝を掴み半ば強制的に左右に広げてしまう。 まだ誰の目にも晒したことのない私の恥ずかしい部分が、尚美先輩と見ず知らずの女性、そしてマスターの前に披露されてしまう。 そこを覆っていた恥毛は、身につけていた下着とともに先輩たちから塗りたくられた黒い液体によってとうに消え去っていた。 普段なら顔を真っ赤にして恥ずかしさのあまり気を失いかねない場面だが、 今の私は別の意味―――それは「期待」という名の感情―――で顔を赤らめていた。 マスターの触手が2本、皆の前に曝け出されたそこへと近づいてくる。 興味本位と少しの背徳感とともに自らの指でそこに触れたことは何度かあったが、他人のものがそこへ至ることなどなかった。 ましてや、人のものではない奇妙な器官など――― ―――そのことに不安や恐怖はなかった。むしろ、早く触れてほしいとさえ思っている自分がいた。 いよいよマスターの触手が私の中心へと至ると、触れただけで肌を撫でられた時以上の電流が背筋に疾った。 2本の触手は器用な動きで2枚の肉扉を摘み左右に広げると、体温と外気の温度差に意図せず私の内側がビクリと震え、 その動きで中に湛えられていた蜜が滴り落ちる。 「あ……はぁ……」 その震えさえ今の私の脳は快感へと置換させている間に、マスターは残った触手で地面に零れ落ちた黒い液体をその先端に絡めとる。 まるでビターのチョコレートをかけたような桃色の触手が、さっきから疼きひくついている私の中心へとやってくる。 (体中に塗られただけでこんなに気持ちよくなれたんだもの……あれを体の内側に挿れられたらどうなっちゃうんだろう……) 痺れた頭の芯で、辛うじて考えられるのはただただそのことだけだった。 ―――挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい挿れてほしい いれてほしいいれてほしいいれてほしいいれてほしいいれてほしいいれていれていれてイレテイレテイレテイレテイレテイレテイレテ――― しばしの間焦らして楽しむように宙に静止していたが、絡め取っていた黒い液体が糸を引いた雫となって垂れ落ちたのを合図に再び私に近づいてくる。 「あ……あ……あぁ……」 私の内側から枯れることなくなお湧き出てくる蜜と黒い液体それ自体が潤滑油となって、マスターの触手はスルリと私の中へ入り込んでくる。 「あああ…………あああああぁ…………」 それは予想以上の衝撃だった。 直接内側に注ぎ込まれた黒い液体は、肌の上に塗られた時の何倍も、いや何百倍もの速さで私の神経に作用し始めた。 もうこれ以上の快感はないと思っていた私が甘かった。 触手の表面についた吸盤も、吸い付いた部分を手当たり次第に快感のツボへと変えていく。 快感が麻酔となってくれているのか、初めて異物を体内に挿れたことに対する痛みなどは微塵も感じない。 そのうち、気持ちよさとは違う感覚が私の中に生まれてくる。 まるで種火を放り込まれた竃のように、体の内側から熱くなってくる。 目に見えなくともわかる。 文字通り、体の中から「塗り替えられていく」のが――― 「あぁぁぁぁぁぁ――――――………………」 あまりの気持ちよさに私は背筋を反らせて空を見上げた。 口の中に溜まっていた涎が頬を伝い喉元に垂れ落ちていく。 天にも昇る快感というけれど、こうして空を見上げているとそれも単なる比喩とは言えない気がしてくる。 見上げた空は吸い込まれそうなほど蒼く―――――― (………………!?) なぜか、空が黒く見える。 それまで雲ひとつない晴天だったはずなのに――― いいえ――― 違うわ――――――空はもともと黒いものじゃない? 私ったらなんでそんな勘違いを? そうヨ……………… 黒ク…………黒ク染めルの……………… コの空ト同じよウニ、こノせカイモ……………… 「クススクス……」 遥か遠くの方で、女性の笑い声が聞こえる。 「ソロソロ、シアゲネ……」 今度は近くで、どこかで聞いた覚えのある声がそう囁いた。 ―――でもそれが、誰の声だったかは思い出せない。 「サァ……コレヲスクッテ……」 そう言いながら声の主は地面に広がる黒い液体を手鉢で掬い上げ、私もそれに倣って行動する。 「コウヤッテカオニヌルノ……コレデ、ワタシモアナタモ「マスター」ノモノニナルノヨ……」 その声を合図に、私と彼女は手の中の黒い液体に顔を沈めていった………… ------------------------------------------------------------------------------------- 「20分で13体か……『ヘレン』の<スレイヴァー>生産効率はなかなかのものだな」 「はい〜。それに、攻防一体の触手による戦闘能力の方もなかなかのもんですよ〜。 でも……これだけ使える<デュナイト>を当て馬に使っちゃうってのは、少し勿体無い気もするです……」 誰……?誰かの声が聞こえる……女性が2人……1人は落ち着いた成人の、もう1人は少女のような幼いトーンの声が聞こえる。 「その意見には大いに同意するわ。しかし、今の「彼女」の力量を見極めるには、これくらいでないとな」 「ウフフッ、そうですよね〜」 見えない……目の前が真っ暗で、声の主の顔を見ることができない。 ………………いいえ―――――― 目の前の景色が手に取るように頭の中に映し出される。この声の主は「マスター」よりも偉い人。私たちが仕えるべき方々…… 「それにしても、やつらの仲間が手に入るとは……思わぬ収穫だな」 「はい。彼女達の持っていたIDカードによりますと……X-fixの「鳳尚美」と「羽根田千尋」の2人ということですね〜」 2人のうち、小柄な少女の方が小さな端末のようなものを器用に操りながらそう言った。 もう1人の、長身の女性が私の方へ近づいてくると、私と、その隣に立っている私の仲間の姿を交互に見つめている。 服を剥かれ裸同然の格好のはずなのだが、恥ずかしさなど全く感じない。 なぜなら私たちは「マスター」から与えられた新たな衣装を身に纏っているのだから…… 「これは、「保険」をかけておくのも悪くない……」 「「保険」、ですか?……蠍女の能力の応用ですね」 「そうだ。もう1つの能力の実験も兼ねて、この後の展開がどちらに転んでも我々の有利になるようにな……『ヘレン』」 『ヘレン』……それが私たちの「マスター」の名前だ。 名前を呼ばれたマスターは、女性の命令に従うように触手を一本、彼女の前へとうやうやしげに差し出した。 次の瞬間、刹那の風を切る音ともに白銀の軌跡が一閃し、マスターの触手の先端が2つの肉片となって宙に舞っていた。 続いて剣を腰に収める音ともに、空から落ちてくるマスターの欠片を女性がその手に受け止める。 その間に早くも、先端を切り落とされたマスターの触手は何事もなかったかのように再生を始めている。 再び彼女が掌を開いた時、そこには小さいながらも8本の触手を持ったピンク色の生き物が2匹蠢いていた。 「さぁお前たち、口を開けなさい」 私と、私の隣に立っている仲間は、女性の命令に従って餌を待つ鯉のように口を大きく開く。 「アハハハハ、口の中まで真っ黒〜」  女性の傍らに控えていた少女が、そんな私たちの様子を見て声を上げて笑う。 そして、女性の掌上にあった2匹の小さな生物が私たちの口の中へと放り込まれると、 それはあっという間に私の六腑の奥へとスルリと入り込んでいった。 このことにどのような意味があるのか、今はわからなかったがただ1つだけわかることがあった。 ―――私たちはいつかこのお方の、いやそれ以上の偉大な存在のお役に立つために…… ―――イツカ コノセカイヲ ワタシノテデ マックロニ ヌリカエテヤルタメニ…… ―――「選ばれた」のだ、と。 そう思うと、今しがた小さな生物が入り込んだ私の体の奥底から、このうえなく幸せな気持ちが浮き上がってくるのだった。 ------------------------------------------------------------------------------------- <報告書> X-fixメディカル・チーム 先日のSSBとの戦闘において、計13体の<スレイヴァー>を確認。 彼らの作戦活動を指揮していた「シルヴィー」とその副官こそ取り逃したものの、 <デュナイト>「DU-008」の方は<G-fix>の活躍によって撃退することができ、 同時に<スレイヴァー>と化していた一般市民の身柄を確保することに成功した。 現在、彼らの治療は順調に進行し大半が回復の方向に向かっているが、 13名のうち、我々X-fixの職員である鳳尚美、羽根田千尋の両名に関しては未だにその兆しが見られない現状である。 G-fixの活動が適切であったと仮定すると、この両名は<スレイヴァー>化の際に何らかの特殊な処置を受けた可能性が高いと思われる。 今回の作戦で得られた「DU-008」のデータとも照合しつつ、当局では今後もこの両名の治療にあたる所存である。 To be continued……=> |

|