| Rising Red 〜G-fix

Get Going!〜 ニシガハチ様 作 |

|||||||

| scene4.Battle with Spiral Tentacles 4-1 | |||||||

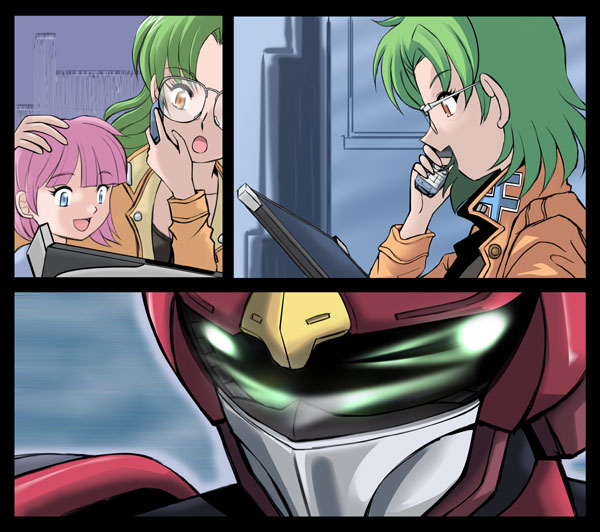

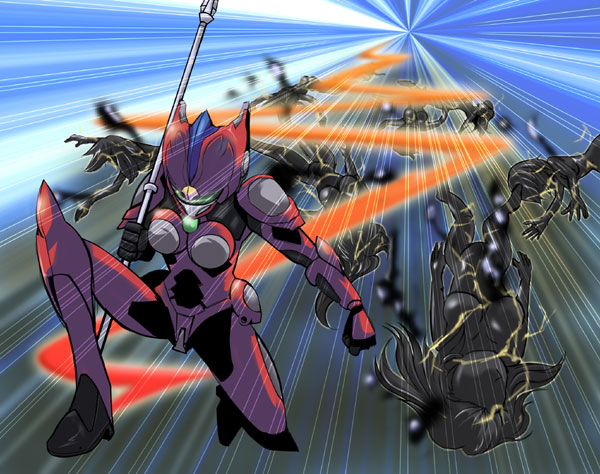

<デュナイト>単体で活動するケースが大半を占めていた。 送り込まれた<デュナイト>には、事前に拉致したりその現場に居合わせた人間を何らかの方法によって <スレイヴァー>と呼ばれる戦闘員へと変化させて意のままに操るという特殊能力が付加されていることが多い。 そうすることで即興的に戦力を確保し破壊活動の一助とするのだ。 そして場合によっては回収し、<デュナイト>もしくはかつての恵のような特別な改造人間の素体として用いることも少なくない。 今、G−fixを取り囲んでいる黒い影法師も、そして目の前で「墨」の中から立ち上がろうとしている少女の母親も、 蛸女の<スレイヴァー>となってしまっていることは間違いなかった。 「くっ……」 <スレイヴァー>へと変えられてしまっているとはいえ、元は何の罪もない善良な市民である。 <デュアルロッド>を構えたまま攻撃を躊躇っている様子のG−fixの耳元に、聞き覚えのある声で通信が入る。 「恵、大丈夫!?」 「由美子さん!?」 通信が入ると同時に、恵の目を覆うゴーグルであるMIV(Multi Imformation Vision)に由美子の現在位置と距離が表示される。 その数値は彼女がすぐ近くにいることを示していた。 そして同時に恵が逃げることを促した少女が、由美子の下で無事保護されていることも――― 「ここは危険です。その子を連れて逃げてください!」  「何言ってるの!「保護者」としてはわが子の晴れ舞台、見逃すわけにはいかないわよ!」 由美子の口調はいつもの調子だ。いや、いつもより少し興奮気味かもしれない。 その様子に、緊張に強張っていた恵の顔が少しだけほころぶ。 「大丈夫、モニタリングなら本部の夏目君に任せてあるわ」 由美子が持つノートパソコンの画面にはG−fixのステータスと、X-fixによる「ヘレン」の識別名称である<DU-008>の解析結果が リアルタイムで表示されている。 これらはすべて、X-fix本部と、街中に巧妙に設置された監視カメラ、果ては衛星軌道上に浮かぶ人工衛星を通じて行われているものだ。 「見ての通り、その黒い人たちは<スレイヴァー>みたいね。シミュレート通り、<スタンモードLv.1>で対処お願い」 <スレイヴァー>はいわば現地調達戦闘員であるがゆえにその精神支配は浅く、 リーダーである改造実験体を倒せば解放されることがわかっている。 そのため彼らを無闇に傷つけることなく、一時的な行動不能のみを目的として用意されたのが<デュアルロッド・スタンモード>なのだ。 なかでも<Lv.1>は市販のスタンガンと同程度の電流が流れるもので、これだけで彼らを十分に気絶させることが出来る。 「恵……大丈夫?これはトライアルじゃないわよ?」 「わかってます……でも、由美子さんが来てくれたお陰で百人力です!」 自信に満ちた恵の声が、由美子の携帯電話に返ってくる。 由美子の持つ携帯電話は、X-fixの所属員だけが持つことが出来る特殊な通信機も兼ねているのだった。 「嬉しいこと言ってくれるじゃないの」 「それに……約束したんです、その子と」 「約束?」 「はい。『お母さんも必ず助けるから』って」 「わかったわ……じゃ、私とも一つ約束してくれる?……『もう二度と……決して迷わないで!』」 「はいっ!」 次の瞬間、取り囲む影法師たちが一斉に彼女に飛びかかろうとするより早く、G−fixの体は真紅の稲妻と化していた。  電光石火―――まさにその表現がピッタリだった。 G−fixの振るう<デュアルロッド>が<スレイヴァー>の黒い肌に触れると、 電流の走る鈍い音が空気を震わし、影法師どもは体を弛緩させ崩れ落ちる。 そうして一体、また一体と彼らは地面へと還っていく。 気がつけばそこに立っているのは、元の通りG−fixと「ヘレン」だけ、という状況に戻っていた。 「さぁ、観念なさい!アンタなんかG−fixがたこ焼きにしてあげるんだから!」 通信機を通した由美子の声が、恵の耳をつんざく。 (いや、それ私の台詞ですから……それに、たこ焼きって……由美子さんったら……) 思わず笑ってしまいたい気持ちと、山ほどのツッコミを入れたい気持ちを抑え、G−fixは「ヘレン」に対して向き直る。 <スレイヴァー>を失った怒りか、それともさっきの由美子の挑発が聞こえていたのか、 彼女が頭に被った蛸の部分はますます赤みを増し、今にも湯気が立ち登りそうな気配である。 それまで余裕さえ浮かべていた唇も、その奥の歯軋りがここまで聞こえてきそうなくらい堅く結ばれている。 不意に腕の触手を、2本同時にG−fixめがけて放つ。その速度は今までの攻撃を遙かにしのいでいた。 だが、いかに攻撃速度をあげようと、その軌道が単純であればかわすことは容易い。 レールのように平行に伸びてくる2本の触手の間をすり抜け、再び敵の懐へ潜り込む。 今度は2本とも触手を伸ばしているから、それを腕に巻き付けて防御することはできまい。 だがその読みは甘かった。 |

|